|

|

Le ballon à air chaud des frères Montgolfier fut suivi par le ballon à l'hydrogène.

Il faut pourtant reprendre les faits, dans l'ordre : suite à l'expérience d'ANNONAY un procès-verbal fut dressé par les membres des états du VIVARAIS et expédié à l'Académie des sciences de Paris. Etienne Montgolfier fut demandé à Paris et prévenu que son expérience serait répétée prochainement aux frais de l'Académie.

Une souscription de 10 000 francs de l'époque fut trouvée en quelques jours. Les frères Robert, furent chargés de la construction de l'appareil, avec le professeur Charles à la direction des opérations. Mais dans le procès-verbal et dans tout ce qui avait été écrit sur l'expérience d'ANNONAY, il n'y avait aucune mention du gaz utilisé par les frères Montgolfier. Sans perdre son temps, Charles qui connaissait l' existence du "gaz inflammable" décida de remplir l'enveloppe avec de l'hydrogène. Il fallait produire environ 40 mètres cubes, ce qui a l'époque n'avait jamais été entrepris. Tout a été inventé pour l'occasion, les difficultés étaient énormes car le procédé faisait appel à une réaction de l'acide sulfurique avec de la limaille de fer, le tout dans un tonneau avec de l'eau.

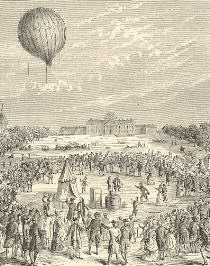

Le ballon a été transporté de nuit au Champ-de-Mars, et l'expérience a commencé vers 17 heures le 27 août 1783. Par suite d'une fuite de gaz, en raison d'une déchirure, la sphère gonflée à l'hydrogène vint tomber lentement, après trois quarts d'heure de vol, près d' Ecouen. Les paysans de Gonesse furent frappés d'épouvante pensant que c'était la lune qui était tombée du ciel. Ils réduisirent en pièce le ballon ce qui amena le gouvernement de l'époque à publier un :

"avis au peuple, concernant le passage et la chute des machines aérostatiques Ce texte officiel fut diffusé dans toute la France dès la fin de 1783.

Etienne Montgolfier arrivé à Paris, a assisté à l'ascension du Champ-de-Mars, il prenait des dispositions pour répéter son expérience d'Annonay suivant le désir de l'Académie des sciences, faire voler un ballon à feu. Il fit construire un engin de dimensions considérables et de forme bizarre : 15 mètres de diamètre et 22 mètres de hauteur entièrement construit en toile d'emballage et papier fort.

Premiers essais de cette machine le 11 septembre 1783. Le lendemain nouvel essai une foule considérable était présente dont les représentants de l' Académie. Une menace d'orage était prévisible, de gros nuages s'accumulaient à l'horizon, devant l'impatience du public, on décida de mettre le feu à la paille et à la laine. Le ballon était captif, il pouvait soulever une charge de cinq cents livres, et pouvait décoller à tout moment, si on coupait la corde. Or, un ordre du Roi venait d'arriver dans les mains de Montgolfier lui demandant d'exécuter son expérience à VERSAILLES.

Mais soumis à une violente pluie pendant 24 heures, impossible de le récupérer. Il était complètement détruit. Cinq jours suffirent à Etienne Montgolfier pour construire un autre engin, celui-ci était sphérique et beaucoup plus solide, car réalisé en forte toile de coton, décoré en bleu avec des ornements d'or. On enferma dans une cage en osier, suspendue sous le ballon, un mouton, un coq et un canard.

Suite à une déchirure au départ, le ballon tomba dix minutes après son ascension dans le bois de VAUCRESSON près de VERSAILLES. Les animaux étaient encore vivants. La première personne qui constatait l'état des premiers passagers d'un appareil volant était Pilâtre de Rosier un passionné par l'aérostation.

On croyait désormais, pouvoir transporter des personnes par la voie des airs. Etienne Montgolfier se mit à construire un nouveau ballon destiné à faire voler, non plus des animaux mais des voyageurs et cela en toute confiance. Ne pas oublier le risque énorme constitué par le feu de paille qui brûle sous une enveloppe de toile et de papier. De nouveau, les dimensions sont énormes : 16 mètres de diamètre et 20 mètres de hauteur, avec une galerie extérieure à l'orifice inférieur du ballon.

Cette galerie est en osier, recouverte de toile, de 1 mètre de large, tout autour du ballon avec une balustrade. Au milieu de l'ouverture inférieure, suspendu par des chaînes, le réchaud de fil de fer rempli de matières combustibles. De la paille était disposée dans la galerie pour activer le feu et reprendre de l'altitude, en cas de besoin.

C'est Pilâtre de Rosier, notre passionné qui s'était proposé pour faire les premiers essais et cela à partir du 15 octobre 1783. Une foule énorme se pressait les jours suivants, les 15, 17 et 19 octobre, on admirait l'adresse de Pilâtre de Rosier, le ballon était en captif, retenu par des cordes, il accrochait cependant les branches des arbres à l'emplacement du faubourg Saint-Antoine. Devant, les dangers et les problèmes de circulation en raison des nombreux curieux présents, le Dauphin décida de faire le lâcher hors de Paris, en mettant à disposition son château de la Muette au bois de Boulogne.

Mais, Etienne Montgolfier hésitait encore, il avait des craintes pour les passagers du ballon pensant à tous les dangers. Il demandait de nouveaux essais, la présence d'un foyer incandescent au milieu de la galerie, n'était pas pour le rassurer.

On avait pas encore prévu, le système de soupape pour assurer une descente plus lente et contrôlée, ni même le lest qui permet au ballon de reprendre de l'altitude.

On imagine, les pensées d'Etienne de Montgolfier qui imagine les scénarii les plus dramatiques, et il pense aussi aux flammèches qui peuvent répandre le feu dans les campagnes et les granges. Les jours passaient, de nouveaux essais avaient lieu l'Académie ne disait rien. C'est alors que le roi qui avait eu connaissance de toutes ces difficultés et après un long examen s'opposa à l'expérience.

Il permettait cependant à deux condamnés d'embarquer dans le ballon.

On imagine encore la réaction de Pilâtre de Rosier, devant ce revirement de situation, alors qu'il assurait depuis des jours les préparatifs du vol :

"Non, non, cela ne sera point" dit-il !

Comme un fou, il va dans tous les sens, il contacte tous les personnages de la cour or le marquis d'Arlandes qui avait fait un essai en vol captif avec lui, proteste devant le roi et affirme que l'expérience ne présente aucun danger. Il se propose pour appuyer sa demande d'accompagner Pilâtre de Rosier dans son voyage aérien. Devant tant d'insistances, le roi Louis XVI accepte enfin les conditions.

C'est le 21 novembre 1783, à 13 heures depuis le jardin de la Muette que Pilâtre de Rosier et le marquis d'Arlandes exécutèrent ensemble le premier voyage aérien au moyen d'un ballon à feu : "une montgolfière".

Une personne disait devant Benjamin Franklin qui avait assisté à ce premier vol :

--- A quoi peuvent servir les ballons ?

La réponse de Benjamin Franklin fut :

--- A quoi peut servir l'enfant qui vient de naître

Cliquez sur l'image pour l'agrandir.