|

|

Compléments suite :

En regardant la vue en coupe du capteur, on distingue 2 parties :

--- un boîtier étanche généralement muni de raccords permettant d'y brancher des tuyaux souples.

--- une "puce électronique" très spéciale. Sur une même pastille de silicium sont gravés à la fois des composants électroniques classiques, et des jauges de contrainte. L'idée "révolutionnaire" est que c'est la pastille de silicium elle-même, convenablement amincie à l'endroit stratégique, qui joue le rôle de membrane élastique déformable sous l'effet de la pression, il fallait l'imaginer !

Les techniques de réalisation sont comparables à celles utilisées pour la production de circuits intégrés courants. Des améliorations ont permis de corriger tous les problèmes qui se présentaient à l'origine sur les premiers capteurs : offset, dérives en température... L'incorporation sur la puce, en plus des jauges de contrainte, de thermistances et de résistances ajustées au laser permet de trouver des capteurs intégralement calibrés et compensés en température.

L'utilisation d'un capteur de pression est par conséquent très simple, une tension de sortie est fonction de la pression. Un étalonnage est quand même une vérification intéressante à l'aide d'une pompe à vide munie d'un manomètre ou d'une cloche à vide.

Les capteurs de pression "différentiels" possèdent 2 orifices avec embout de raccordement de tuyau. La membrane déformable du capteur ne peut voir qu'une différence de pression entre ses deux faces, et pas dans n'importe quel sens !

Il existe une face "haute pression" et une face "basse pression". Le boîtier du capteur est donc constitué de deux cavités que sépare la membrane. Si chacune de ces cavités est munie d'un embout de raccordement de tuyau, le capteur indiquera la différence entre les pressions appliquées à ces deux entrées : c'est un capteur "différentiel". Une de ces 2 entrées peut être la pression atmosphérique locale, la cavité étant tout simplement laissée à l'air libre ( embout non raccordé ). Dans les capteurs "absolus" ( de pression absolue ), l'une des cavités est hermétiquement scellée et chargée sous une pression de référence ( vide poussé ). La pression dite absolue sera donc mesurée par rapport à ce vide interne.

Des essais peuvent être faits, en plus de l'étalonnage par comparaison avec un appareil dont on est parfaitement sûr de la valeur, par exemple alimenter le capteur en tension de +5 volts au lieu de la tension de +10 volts. Dans ce cas utilisez une alimentation symétrique de +5 V, 0 , -5 V. La tension négative est donnée par un composant spécial CONVERTISSEUR de tension positive en tension négative. ( voir catalogues ).

Altitude et baromètre : un peu d'histoire.

|

|

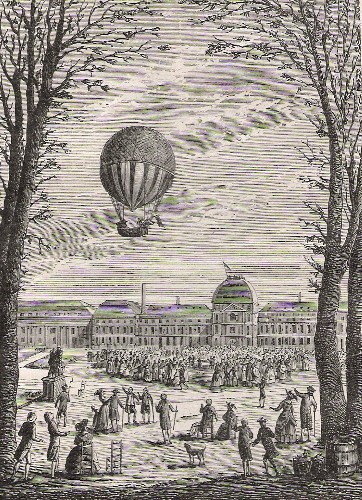

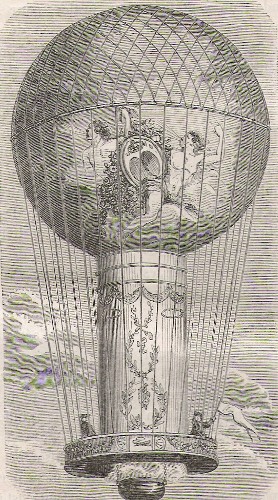

Premier voyage aérien dans un ballon à gaz hydrogène, par Charles et Robert le 1er décembre 1783 aux Tuileries.

( à gauche ).

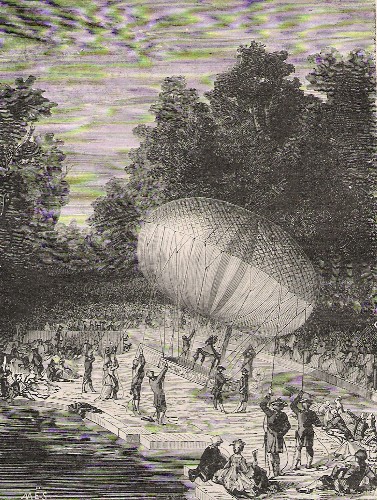

Ballon du Duc de Chartres et des frères Robert, le 15 juillet 1784 à Saint-Cloud. ( à droite ).

Depuis les premières expériences de mesures de la pression comme celle du savant italien Toricelli qui escalada la Tour de Pise pour vérifier que la pression atmosphérique diminue lorsque l'altitude augmente, ou celle du savant Charles, la mesure de la pression donc de l'altitude est et reste un phénomène à l'attrait irrésistible.

Extrait du récit de la première ascension de Charles et Robert en ballon hélium :

Le but que Pilâtre de Rozier s'était proposé, dans cette périlleuse entreprise, était avant tout scientifique. Il fallait, sans plus tarder, s'efforcer de tirer parti, pour l'avancement de la physique et de la météorologie, de ce nouveau moyen d'expérimentation. Mais on reconnut bien vite que l'appareil dont Pilâtre s'était servi, c'est à dire la montgolfière ou ballon à feu, comme on disait à l'époque, ne pouvait rendre à ce point de vue, que de médiocres services.

En effet le poids de la quantité considérable de combustible que l'on devait emporter, joint à la faible différence qui existe entre la densité de l'air échauffé et la densité de l'air ambiant, ne permettait pas d'atteindre à de grandes hauteurs.

Montgolfière du 25 février 1784 à Milan par le chevalier Andreani et les frères Gerli.

En outre, la nécessité constante d'alimenter le feu absorbait tous les moments des aéronautes, et leur ôtait les moyens de se livrer aux expériences et à l'observation des instruments. On comprit, dès lors, que les ballons à gaz hydrogène pourraient seuls offrir la sécurité et la commodité indispensables à l'exécution des voyages aériens.

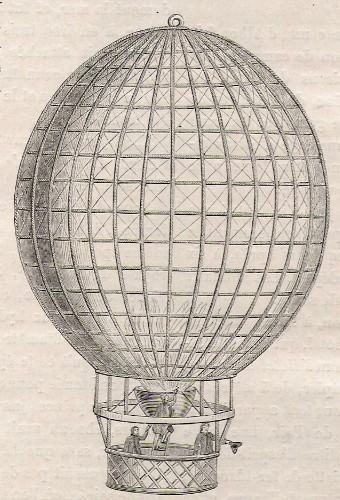

Aussi, quelques jours après, deux hardis expérimentateurs, Charles et Robert, annonçaient, par la voie des journaux, le programme d'une ascension dans un aérostat à gaz inflammable. Ils ouvrirent une souscription de dix mille francs pour construire un globe de soie devant emporter deux voyageurs, lesquels s'élèveraient à ballon perdu, et tenteraient en l'air des observations et des expériences de physique. La souscription fut remplie en quelques jours.

Le voyage aérien de Pilâtre de Rozier et du marquis d' Arlandes avait été surtout un trait d'audace. Sur la foi de leur courage et sans aucune précaution, ils avaient accompli l'une des entreprises les plus extraordinaires que l'homme ait jamais exécutées. L'ascension de Charles et Robert présenta des conditions toutes différentes. Préparée avec maturité, calculée avec une rare intelligence, elle révéla tous les services que peu rendre, dans un cas pareil, le secours des connaissances scientifiques.

On peut dire qu'à propos de cette ascension, Charles créa tout d'un coup et tout d'une pièce :

L'ART de l'AEROSTATION.

En effet, c'est à ce sujet qu'il imagina la SOUPAPE qui donne issue au gaz hydrogène, ce qui détermine ainsi la descente lente et graduelle de l'aérostat,

--- la nacelle où s'embarquent les voyageurs.

--- le filet qui supporte et soutient la nacelle.

--- le lest qui règle l'ascension et modère la chute.

--- l'enduit de caoutchouc appliqué sur le tissu du ballon, qui rend l'enveloppe imperméable et prévient la déperdition des gaz.

et enfin :

--- l'usage du baromètre, qui sert à mesurer à chaque instant, par l'élévation ou la dépression du mercure, les hauteurs que l'aéronaute occupe dans l'atmosphère. ( pas de capsule MPX2200 à l'époque de Charles et Robert ).

Pour cette première ascension, Charles créa donc tous les moyens, tous les artifices, toutes les précautions ingénieuses qui composent l'ART de l' AEROSTATION. On a conservé, en principe, sur les aérostats, jusqu'à nos jours, les dispositions imaginées par ce physicien.

|

|

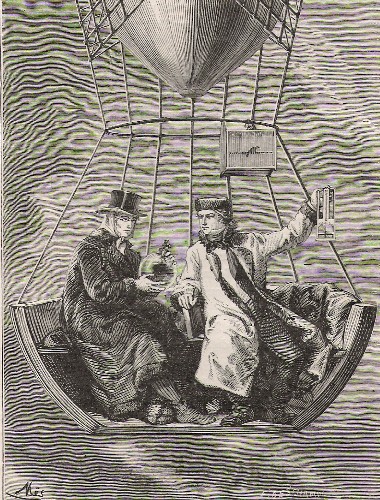

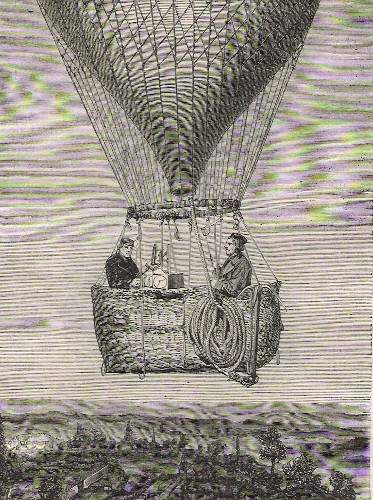

Gay-Lussac et Biot font des expériences de physique à 1000 mètres d'altitude. ( à gauche ).

Glaisher et Coxwell occupés à des observations météorologiques. ( à droite ).

L'atmosphère standard :

La pression atmosphérique au niveau de la mer est différente de celle mesurée à toutes les altitudes. Nous vivons donc dans un milieu "éthéré" que nous pouvons comparer à une immense "casserole de soupe" tourbillonnaire où il existe des points froids et des points chauds. Des mouvements s'établissent en fonction de l'exposition des masses d'air au soleil et en plus sont soumis aux effets de la rotation de la Terre. La pression que nous subissons dépend de la distance à laquelle nous nous trouvons de la "surface" de l'atmosphère : la stratosphère plus exactement.

Nous ne nous rendons pas compte de l'existence de cette pression ( heureusement ), car notre corps équilibre la pression interne et la pression externe. Parfois on se rend compte en cas de variation rapide du niveau de la pression ( téléphérique, descente d'un col en voiture... ) sous forme de sensation d'oreille bouchée ou de bourdonnements.

La mesure de la pression donne bien la valeur de l'altitude, ceci est utilisé en aviation, et en aérostation. Il faut considérer que l'altitude n'est pas le seul facteur à influer sur la pression atmosphérique. Il faut tenir compte de tous les paramètres :

--- températures des différentes couches.

--- degré d'humidité des couches.

--- la latitude, c'est à l'équateur que l'épaisseur de l'atmosphère est la plus grande, en raison de la force centrifuge et de la chaleur plus forte .

Il a été défini, une atmosphère "standard" dont les caractéristiques sont une moyenne de celles rencontrées partout dans le monde et tout au long de l'année. Tous les avions mesurent leur altitude comme s'ils se trouvaient dans la même masse d'air. Un pilote peut passer du calage de pression correspondant à celui de l'aérodrome où il va ( ou d'où il vient ) au calage standard basé sur 1013,25 hPa. Le QFE est la calage de pression qui est communiqué au pilote et qui correspond à la valeur réelle de la pression existant sur l'aérodrome en question. La pression peut être ramenée au niveau de la mer le QNH.

Conséquence : l'altitude lue par les appareils de bord même calés, peut très bien être différente de l'altitude réelle à laquelle vole l'aéronef. En aéronautique, on préfère parler d'altitude-pression plutôt que d'altitude.

Si tous les appareils volant dans un même secteur, ont les mêmes erreurs, les conséquences ne sont pas dramatiques. Lorsqu'un appareil change de secteur, par radio le contrôle aérien donne au pilote la valeur la plus récente de la pression ramenée au niveau de la mer de façon à recaler son altimètre

Relation

qui donne la pression en fonction de l'altitude

:

Exemple : sur le tableau à la page précédente, on avait obtenu 390 hPa pour 7600 m d'altitude. Avec la formule ci-dessus, on trouve : 377 hPa.

Une explication au fait que la courbe n'est pas linéaire : cela est du à la compressibilité de l'air et d'autre part à la variation de la température. Pour des variations assez faibles de l'altitude, on pourra admettre que l'évolution de la variation de la pression atmosphérique est linéaire sans trop de conséquences.

Si on se limite à 2000 mètres par exemple, l'erreur de linéarité est inférieure à 0,6 %. L'erreur introduite par le capteur est au moins aussi importante que celle due à la non-linéarité. Le gradient de variation de la pression au niveau de la mer est de 0,12 hPa par mètre. A l'altitude de 2000 mètres il passe à 0,10 hPa par mètre. Une linéarisation dans l'intervalle de 0 à 2000 mètres donne une variation de pression de 0,108 hPa par mètre.

L' Aéro-montgolfière de Pilâtre de Rozier.

à suivre,