|

|

Pourquoi définir un concept ?

A force de lâcher tous les ans des centaines de ballons sur tout le territoire, on risque de banaliser pour toujours le concept du ballon-sonde et même de le standardiser. Toujours la même enveloppe, la même nacelle avec les mêmes expériences, le même parachute, les mêmes ficelles et les mêmes nœuds... Ce n'est pas une critique car c'est presque une obligation vu le nombre de ballons lancés et le nombres de lanceurs.

Il est impératif de respecter des règles car l'aérostation ne s'improvise pas et le ciel est un espace partagé !

Le cahier des charges doit être respecté à la lettre, on ne peut pas expérimenter sur le support ballon seulement par le contenu de la nacelle. C'est le cahier des charges qui doit évoluer avec les expérimentations. Pour le grand public et les non initiés, l'attention est davantage portée sur l'enveloppe par elle même, la nacelle et les expériences passent au second plan. On ne sait pas quel est le contenu de cette boite et le travail qu'elle a demandé.

C'est la raison pour laquelle les montgolfières sont décorées avec des couleurs vives et de la publicité. D'autres sont même considérées comme des objets ludiques et participent à des manifestations très appréciées par les enfants. Enfin des ballons servent dans les domaines de la météorologie, le spatial ou la recherche. Il faut essayer de classer les ballons suivant leurs utilisations, et définir des concepts par rapport à des objectifs précis.

Les objectifs et les concepts, adaptés aux activités des radioamateurs, c'est la nacelle et les expériences possibles qui doivent capter en premier l'attention des passionnés par la radio, la physique et la météo. Une expérimentation doit être possible sur l'enveloppe par elle même ( type, forme, soupapes, mesures internes, volume exact, lest ( eau antigel ), contrôle de l'altitude... ).

La nacelle n'attire pas le regard, c'est l'enveloppe qui fascine le spectateur :

Faites un test : que voyez vous sur ces images ?

Un ballon bleu, une sorte de monstre avec des yeux globuleux, un bonhomme de neige, et une masse de plastique transparent... Vous n'avez pas vu les nacelles !

Quelles sont les activités radioamateurs en relation avec les ballons?

Les radioamateurs français lancent des ballons depuis de nombreuses années ( Années 60 : sondes ANJOU*, MIRABEL*...). Ils en lancent très peu, peut-être moins d'une dizaine par an mais on ignore le nombre exact car les informations chez les radioamateurs ne circulent pas encore suffisamment !

Alors que chez nos voisins radioamateurs allemands, et chez nos collègues radioamateurs en Angleterre une structure est en place depuis fort longtemps, en France il n'y a pour l'instant aucune structure au plan national.

Le BRAF : Ballons-sondes lâchés par des Radio Amateurs vous propose d'en animer une ! Néanmoins, nous avons mis en place une activité ballon qui ressemble à celle existante outre-rhin, mais localisée et confidentielle. Nous souhaitons la voir étendue au plan national, région par région avec une structure associative qui permettrait davantage de possibilités sans imposer des contraintes aux équipes existantes. L'objectif étant de coordonner l'activité et de la représenter aux autorités. Une bonne nouvelle.

Une association est en train de se mettre en place : l'association nationale

Ballons-sondes lâchés par des Radio Amateurs en France : BRAF

Toute information à ce sujet disponible à cette adresse :

* documents et informations sur ces projets seraient bienvenus.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un choix s'impose aux radioamateurs français qui lancent des ballons :

--- ne rien dire à personne, avec les inconvénients que cela implique.

--- demander à l'association Planète-Sciences de lancer les ballons-sondes des radio amateurs? Mais les objectifs et les concepts de cette association sont différents de ceux des radioamateurs. Ce sont les jeunes qui demandent les projets et les ballons à Planète-Sciences. En plus, les fréquences ne sont pas les mêmes, et les radioamateurs disposent d'une multitude de fréquences possibles comme celle de la télévision d'amateur ATV, il y a de quoi "expérimenter". L'association Planète-Sciences n' a pas le monopôle des lâchers de ballons, comme le pensent beaucoup de radioamateurs. Le monopôle n'existe pas dans ce domaine. D'autres associations loi 1901 peuvent se développer et s'organiser pour lâcher des ballons y compris chez les radioamateurs. Un mouvement radioamateur mondial et européen est en route et la participation française est déjà en marche par des échanges, des visites et de la communication sur les listes et les sites, les blogs. Pour l'instant très réduite, mais savons nous encore communiquer chez les radioamateurs français ? Un comble !

--- organiser dans une association radioamateur au plan départemental, ou régional ou national, l'activité ballon. La structure sera inévitablement, un bureau central et des délégations régionales, si la taille augmente, tout au moins des correspondants locaux et des moyens de communication par Internet.

A la base de tout projet, il faut être reconnu comme interlocuteur auprès des administrations, comme l'aviation civile et l'agence nationale des fréquences et les organismes de tutelle qui gèrent les activités des radioamateurs. Il y a des démarches à faire pour chaque projet, comme les demandes de dérogation et les déclarations de vol. Il est impératif de savoir faire ces démarches et toutes les demandes. Une association nationale aide tous les groupes, toutes les associations et tous les projets.

Le ballon effectue un trajet dans l'atmosphère, il doit être identifié par l'aviation ( procédure NOTAM ).

La fréquence de son émetteur radio doit être une fréquence connue et attribuée aux ballons : en France c'est le 144,650 MHz.

En Allemagne c'est le 145,200 MHz.

Le 434 MHz est en train de se développer en Europe.

Il y aura sans doute une activité ballon commune en Europe et une législation commune à l'avenir. Nous devons être structuré avant ces échéances pour être demandeur et faire des propositions sans risquer de subir des contraintes impossibles à tenir. Une liberté pour l'expérimentation doit être préservée. C'est le rôle d'une association nationale d'assurer un lien entre toutes les associations.

Les radioamateurs effectuent quelques lâchés de ballon par année avec des projets qui ne concernent que les associations de radioamateurs mais aussi des projets en relation étroite avec des partenaires dont l' Education Nationale. Il convient donc dans ce cas, de distinguer 3 types d'activités possibles:

1--- ballon-sonde des radio amateurs cette catégorie de ballon n'est pas destinée à produire des sondages météorologiques, il faut donc retirer le terme de sonde dans l'appellation officielle que nous imposons nous même comme radioamateurs. (Nous ne pouvons pas remplir cette condition). Cependant des mesures sur l'atmosphère doivent être effectuées sur chaque vol ainsi que des expériences avec la radio, ou la télévision et la radiolocalisation en conformité avec la réglementation spécifique aux activités des radioamateurs. Les possibilités en ATV ( télévision d'amateur ) et en APRS ( système réservé aux radioamateurs ) sont possibles. Il y a aussi les applications en modes numériques et la télévision numérique.

2--- ballons-sondes lâchés par des radio amateurs qui comportent une nacelle divisée en deux ou trois parties indépendantes :

* la tranche radio ou nacelle radio fiable élaborée par des radioamateurs.

nacelle radioamateur

* la tranche école ou nacelle école conçue et élaborée par des élèves et leurs enseignants.

nacelle école : une année scolaire

3--- ballons-sondes lâchés par des radio amateurs qui comportent une nacelle divisée en deux ou trois parties indépendantes :

* la tranche radio ou nacelle radio fiable élaborée par les radioamateurs.

* la tranche partenaire ou nacelle partenaire. exemple : nacelle télévision ATV.

3--- Les radioamateurs participent aussi à des activités de recherches de balises comme les radiosondes de la météo nationale ou des autres pays voisins, les balises de détresse des avions ( protection civile ), et les nacelles des ballons écoles de l'association Planète-Sciences émettant sur 137 MHz en utilisant des liaisons radio sur leurs fréquences attribuées comme la bande 144 MHz et en respectant la réglementation spécifique aux activités des radioamateurs. Dans ces cas précis, il ne s'agit pas d'une activité avec les ballons-sondes des radio amateurs. Le radioamateurisme se situe essentiellement dans l'usage des bandes attribuées aux radioamateurs et à l'expérimentation comme il est précisé dans les conditions de la licence de radioamateur.

Dans les activités ballons-sondes des radioamateurs, il y a la radio sur les bandes radioamateurs et les expérimentations, cette activité est bien une activité radioamateurs. Faire un parallèle avec les activités satellites amateurs qui sont bien reconnues comme activités radioamateurs dans les textes officiels. Il reste à proposer aux administrations concernées une modification des textes actuels, c'est le rôle d'une association nationale de le demander. L'association BRAF le fera, si vous la soutenez.

Quels types de ballon utiliser pour les activités ballons-sondes des radio amateurs?

L'enveloppe n'est qu'un MOYEN pour obtenir presque "gratuitement" une force dirigée vers le haut : appelée "poussée d' Archimède". En effet tout volume quel qu'il soit qui baigne dans l'atmosphère terrestre est soumis à une force verticale de bas en haut. Le principe d' Archimède ne s'applique pas seulement aux bateaux et aux ballons !

Les radioamateurs utilisent des enveloppes de type ballons-sondes météo gonflés à l'hélium, car l'enveloppe de latex est exactement identique pour cette usage, en général de 1200 grammes (ou 1600 grammes), ce qui fait un volume d'environ 6 mètres cubes au gonflage. Ce qui est suffisant pour envoyer une charge utile de 2,5 kg à 25000 à 35000 mètres à la vitesse verticale de 5 mètres par seconde. L'enveloppe latex occupe un volume qui passe de 6 à 360 mètres cubes au cours de son vol. Elle finit par éclater. L'éclatement (burst) n'est pas une obligation, le vol pourrait se réaliser en palier en contrôlant l'altitude, la direction par régulation du volume d'hélium et de la masse.

Les radioamateurs expérimentent aussi des ballons de type solaires gonflés à l'air chaud qui sont très économiques et qui permettent des études physiques différentes et complémentaires de celles faites avec les ballons gonflés à l'hélium, sur l'air et l'atmosphère. Ce type de ballon solaire est le mieux adapté à la pédagogie dans les écoles et les collèges car ne nécessitant pas d'hélium avec des bouteilles très lourdes à manipuler.

Exemple : voir le programme sur l'air pesant. L'enveloppe de plastique est noire, car elle capte l'énergie du rayonnement solaire qui est encore gratuite ! Elle pèse environ 800 grammes pour un diamètre de 4 mètres qui va rester constant pendant tout le vol. La charge utile ou nacelle est de 1 kg portée de 25000 à 35000 mètres.

Quel est votre choix ? Hélium ou Solaire ?

|

ballon hélium | ballon solaire |

Quelle est la composition d'un ballon-sonde lâché par des radio amateurs?

La partie matérielle la plus importante d'un projet est la nacelle dont la masse est limitée à 2,5 kg. L'ensemble du ballon tout compris ne doit pas dépasser 4 kg. C'est la première règle que nous nous imposons dans cette activité. Il n'est pas question de travailler avec des charges de plusieurs tonnes, c'est réservé au CNES avec leurs "ballons expérimentaux" ! Voir à GAP-TALLARD (http://www.alpes-envol.fr/pages/webcam/webcam-aerodrome-tallard.html) Cette charge utile est portée par le moyen du ballon à l'altitude de 25000 à 35000 mètres ou plus. On parle de "ballon stratosphérique" car il va au delà de la troposphère dans la stratosphère.

L'enveloppe qui présente un certain volume permet l'utilisation de la poussée d' Archimède comme seul élément moteur. ( en plus le vent pousse le ballon latéralement, autre moteur ) En effet, la poussée d'Archimède est fonction du volume occupé par le ballon dans l'air ambiant. Tout corps plongé dans un fluide subit une poussée de bas en haut égale au poids du fluide déplacé. Mais ce n'est pas aussi simple !

Le parachute qui est utilisé sur les ballons gonflés à l'hélium car une fois l'enveloppe éclatée en altitude, il faut ralentir la descente de la charge pour que la vitesse reste acceptable à la chute : 5 m/s au maximum ou moins. Le parachute est un élément indispensable, en cas de mauvais fonctionnement, c'est la nacelle qui freine la descente !

parachute de surplus à découper, pour en faire des petits sur mesure : photo F6AGV

Le réflecteur radar qui est réalisé en feuille d'aluminium ou "mylar" pour la localisation aviation de type radar. La localisation est faite sur les avions avec un transpondeur aviation qu'il est impossible d'embarquer dans une nacelle vu le poids du transpondeur! Il est impossible d'embarquer un transpondeur sur un ballon de 4 kg. Qu'on se le dise ! La localisation d'un ballon est faite grâce à un système GPS embarqué et par la transmission des trames APRS ( protocole de transmission radioamateur).

Ceci devrait être connu et reconnu dans tous les pays :

les ballons-sondes ne portent pas de transpondeur aviation !

Les ballons-sondes des radio amateurs et les ballons-sondes des écoles non plus !

Un retour en arrière vers les origines de l'aérostation :

un peu de théorie et d'histoire :

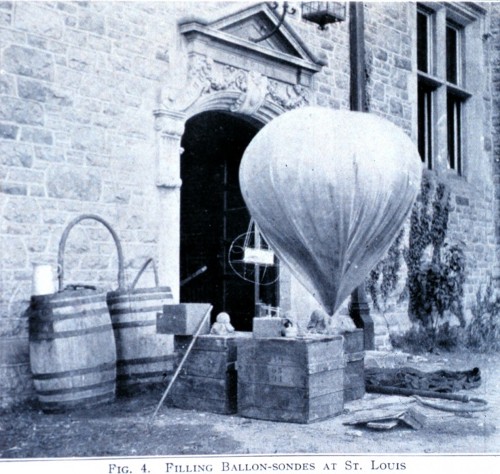

Un ballon-sonde gonflé à l'hydrogène.

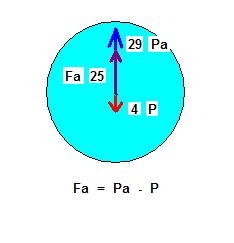

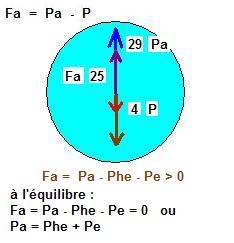

Le principe d'Archimède s'applique à tous les types de ballon, dans tous les cas il s'agit de remplir une enveloppe suffisamment résistante avec un gaz plus léger que l'air ambiant, avec de l'hélium ( gaz sans danger car chimiquement neutre ) ou de l'air plus chaud que l'air atmosphérique extérieur au ballon. Mais il faut bien savoir que la poussée d' Archimède qui est une force dirigée vers le haut ( flèche bleu Pa ci-dessous ) est égale au poids de l'air ambiant occupé par le ballon ( on ne s'occupe que de l'enveloppe car le volume de la nacelle est négligé pourtant la poussée d'Archimède s'y applique aussi ! ).

On peut écrire que Pa = r . V . g avec :

--- r : la masse volumique de l'air ambiant autour de l'enveloppe en kg/m3. Elle varie avec la pression et la température de l'air ambiant.

--- V : le volume extérieur de l'enveloppe en m3.

--- g : l'accélération de la pesanteur au niveau du ballon en m/s2.

Tous les paramètres ci-dessus varient en fonction de l'altitude du ballon. Pour que le ballon s'envole, il faut qu'une force appliquée à son centre de gravité et dirigée vers le haut soit suffisamment grande pour vaincre les forces de la pesanteur dirigées vers le bas. En faisant le bilan de toutes ces forces, on s'aperçoit que la force ascensionnelle Fa doit être supérieure à 0 pour que le ballon monte. A l'équilibre, quand le ballon est immobile, la force ascensionnelle est nulle.

Supposons que l'enveloppe de masse négligeable soit gonflée avec de l'air ambiant à la même température. La relation est Fa = Pa - Pair.

Avec Pa = r . V . g or l'air contenu dans l'enveloppe est aussi d'un poids égal à r . V . g. Il est évident que Fa sera nul :

Fa = r . V . g - r . V . g = 0 la montée est impossible en gonflant un ballon avec l'air ambiant !

De plus si on tient compte de la masse de l'enveloppe Pe, le ballon ne peut flotter dans l'air : il tombe. Fa = - Pe dans ce cas !

La conclusion est que si la poussée d' Archimède est bien présente, elle se trouve annulée par le poids de l'air interne dans l'enveloppe !

La seule solution est de remplir l'enveloppe avec un gaz plus léger que l'air ambiant à volume égal pour obtenir une force vers le haut supérieure à la force vers le bas. Dans ce cas :

Fa = r . V . g - Phe > 0 gonflage avec de l'hélium, sans tenir compte de l'enveloppe.

Fa = r . V . g - Phe - Pe > 0 avec l'enveloppe.

Fa = r . V . g - Phe - Pe - Pnac > 0 avec l'enveloppe et la nacelle

Remarque importante : la température et la pression interviennent au niveau des valeurs des masses volumiques de l'air ambiant et de l'hélium.

Si ces valeurs varient alors le volume varie aussi. Et elles varient constamment avec l'altitude.

Une quantité constante d'hélium issue d'une bouteille d'hélium va donner un volume de l'enveloppe qui sera fonction de la température et de la pression autour du ballon. Il faut absolument mesurer les valeurs de température et de pression pour faire un calcul du volume précis.

Au cours de la montée d'un ballon hélium, la température diminue, la pression diminue et le volume augmente de 6 m3 à 360 m3 environ. Voir les pages de calculs plus détaillées sur ce site. Au volume de 360 m3 un ballon hélium de 1200 grammes "éclate" !

Plus d'explication sur la poussée d' Archimède sur le site : http://meteophysique.free.fr/

|

|

|

Quel gaz utiliser pour gonfler un ballon ?

Tous les gaz plus légers que l'air conviennent. Reste à examiner les avantages et les inconvénients.

On utilise de l'hélium après avoir longtemps utilisé de l'hydrogène qui est un gaz peu onéreux très léger mais aussi particulièrement dangereux en raison de l'explosion possible par étincelles ou décharges électrostatiques. Voir la catastrophe du Zeppelin.

Or l'hélium dont les réserves sont limitées coûte très cher, cependant il est très utilisé car sans danger d'explosion ( gaz inerte chimiquement).

Il est à prévoir une forte demande avec le retour des ballons dirigeables dans les prochaines décennies ce qui augmentera encore son prix malheureusement.

Inconvénient du ballon hélium : l'hélium utilisé est perdu dans l'atmosphère.

|

Pour

les ballons ou montgolfières à air chaud, la différence de densité entre l'air chaud

contenu dans l'enveloppe et l'air plus froid extérieur fait que la poussée d'Archimède est capable de provoquer le soulèvement de charges non négligeables. Or dans le cas de la montgolfière classique et cela depuis les origines, il est nécessaire de chauffer l'air intérieur avec une source de chaleur comme le brûleur alimenté par du gaz propane. A l'origine pour le premier ballon, il fallait brûler un mélange à base de paille dans une sorte de marmite en fer suspendue à la base d'un ballon fait de papier et de tissu ! Pour les montgolfières modernes, il y a un bruleur de gaz propane, dont la flamme est éloignée de l'enveloppe et comme il n'y aura pas de vent relatif, elle restera droite. |

Les premières montgolfières en papier et tissu étaient chauffées avec de la paille, ce qui était particulièrement peu pratique et très dangereux aussi. Sur les dessins ci-dessous, on peut observer que les passagers sont installés dans un couloir circulaire autour du foyer central pour mieux charger la paille. La réserve de paille est située dans ce couloir, elle alimente constamment la combustion nécessaire à l'ascension de la montgolfière. Remarquez la taille de la montgolfière de droite : "le Flesselles".

A gauche, le premier voyage aérien par Pilâtre de Rozier et le marquis d' Arlandes.

Les aérostiers à l'origine étaient souvent des scientifiques qui passaient tout leur temps libre à alimenter le foyer sous peine de provoquer la chute de la montgolfière. Ils ont vite compris tout l'intérêt de remplacer l'air chaud du ballon par un gaz comme l'hydrogène relativement facile à produire ou le gaz de ville (dans les régions minières). Avec ce type de ballon, ils pouvaient enfin se consacrer pleinement à leurs expériences de physique car avec la technique de l'époque, il fallait y aller pour faire des relevés météo.

Voir Gay Lussac ci dessous à gauche, et la catastrophe de Boulogne à droite.

L'hydrogène trop dangereux dans le cas de vol humain a donc été remplacé par l'hélium (voir la catastrophe du Zeppelin).

Et les montgolfières à air chaud sont alimentées par un brûleur et consomment du gaz propane dont le prix ne cesse d'augmenter.

Les réserves d'hélium ne sont pas non plus éternelles sur notre planète.

La solution la plus économique utilisée pour la propulsion des ballons est actuellement obtenue en exposant une enveloppe de couleur noire aux rayons du soleil. L'air chaud à l'intérieur du ballon de masse volumique moindre par rapport à l'air ambiant fait que le ballon solaire est capable de soulever des masses importantes à des altitudes aussi élevées qu'avec les autres types de ballon.

A titre d'exemple : un ballon solaire de 14 mètres soulève une charge d' environ 100 kg !

L'énergie venant du soleil directement et par la réflexion des rayons sur le sol ( albédo ) est gratuite, et toujours présente sous et au dessus des nuages. Il faut bien réaliser que sans propane et sans hélium dans les siècles futurs, il nous restera toujours l'énergie solaire gratuite ou l'hydrogène (avec l'eau). Mais on sait ce qu'il peut arriver avec l'hydrogène et les risques d'explosion.

Partant de ce constat, il est judicieux de s'intéresser aujourd'hui à la technique solaire, si économique et qui durera tant que le soleil voudra bien briller c'est à dire longtemps ( et brûler son hélium et son hydrogène ! ).

Le Ballon Solaire mais c'est très simple :

Sur la photo ci-dessous, on peut constater que les conditions météo sont optimales : vent quasi nul et soleil.

Il faut bien considérer qu'avec ce type de ballon, il y a deux périodes thermiques au décollage :

--- l'enveloppe fixe est soumise au vent, elle se déforme, il y a une perte de chaleur par convection donc poussée moindre. C'est pourtant au décollage que la poussée maximale est nécessaire, pour éviter les obstacles.

(sauf si la vitesse de vent est très faible ou nulle).

--- l'enveloppe au cours de la montée augmente sa vitesse, et ensuite se déplace à la même vitesse que le vent au alentour du ballon, il n'y a plus de déformation. Il n'y a plus de convection, elle prend sa forme caractéristique, sphérique ou demi sphère en haut et conique en dessous suivant le niveau de gonflage. La poussée ou force ascensionnelle sera moindre si le volume de l'enveloppe n'est pas optimum ! Faire un gonflage "à bloc" au décollage avec ce type de ballon sous peine d'avoir une vitesse de montée réduite.

La pratique montre qu'il ne faut déployer un ballon solaire que si le vent au sol ne dépasse pas les 5 à 6 km/h. La principale source de chaleur vient du rayonnement solaire, si la convection est trop forte le ballon n'aura pas une poussée suffisante pour décoller. On peut chauffer l'air interne avec une soufflerie à air chaud de débit 200 m3/h mais le refroidissement par la convection est parfois trop rapide. Pour compenser le manque de température interne avant le décollage par suite de cette convection, il est indispensable de gonfler l'enveloppe "à bloc" comme sur la photo ci-dessous. Ne pas trop compter sur un gonflage naturel pendant la période de décollage. La bouche de l'enveloppe à la base (voir la photo ci-dessous), ne doit être ni trop grande, ni trop petite, son rôle est de contrôler la surpression interne sans risque de déchirement de l'enveloppe. Si la bouche est trop réduite, l'air ne rentrera pas rapidement dans l'enveloppe après le décollage, le volume risque de rester insuffisant par rapport au volume nominal pendant un bon moment. La vitesse de montée sera réduite. Si l'air interne se refroidit, la ballon va redescendre et toucher le sol. Il peut alors traîner pendant des centaines de mètres en endommageant la nacelle.

|

Ballon solaire de 4

mètres

Nacelle radioamateur avec GPS et récepteur UHF. Premier essai de retournement avec coupe-fil parfaitement réussi. Nous voyons le second fil qui est fixé au sommet et à la nacelle. Il est plus long que le premier fixé en bas et à la nacelle par l'intermédiaire du coupe-fil.

|

Comment construire un ballon solaire ?

Il faut commencer par construire un ballon solaire captif. Voir dans ce cas la réglementation sur les cerfs-volants.

Contraintes : altitude autorisée... lignes électriques...

Comprendre son principe particulier, c'est un des objectifs de ce site internet. Outre l'utilisation du principe d'Archimède, comme dans le cas des autres ballons, le ballon solaire met en évidence des transferts d'énergie entre l'atmosphère et le ballon par lui même ( c'est un corps noir ). Il constitue un excellent outil pédagogique pour l'étude des vents et de l'atmosphère. Le ballon solaire est aussi un modèle réduit intéressant pour l'étude et la compréhension des phénomènes atmosphériques relativement fréquents comme les bulles d'air chaud ( thermiques ) ou les bulles d'orage, d'où le nom que l'on donne parfois à ce genre de ballon de grandes dimensions.

Nous nous limiterons à l'utilisation des ballons solaires de petites dimensions dont le diamètre sera inférieur ou égal à 6 mètres, de préférence 4 mètres pour les premiers essais.

Un ballon solaire de 4 mètres soulève une charge de 1 à 1,8 kg suivant le rayonnement solaire, c'est déjà bien suffisant ! Retenir

davantage 1 kg que 1,8 kg pour tenir compte de la force du soleil avec un voile de nuage possible au décollage.

Les ballons plus gros seront obligatoirement des captifs.

Remarque importante : la dénomination de "ballons expérimentaux" ne s'applique pas aux activités des ballons-sondes lâchés par des radio amateurs.

mais aux gros ballons utilisés par le CNES pour leurs vols scientifiques.

Exceptionnellement, nous nous intéresserons à la construction d'un ballon solaire de plus de 14 mètres, pour l'expérimentation en ballon captif uniquement dans un avenir encore lointain.

Voir les pages de ce site : rouleau.

Les critiques du ballon solaire :

Evidemment il ne peut pas décoller sans soleil, il n'y a pas encore de "ballon lunaire", mais pourquoi pas ! On arrive pourtant à faire décoller un ballon en le gonflant avec de l'air chaud et de la vapeur d'eau. Si le ballon dépasse la couverture nuageuse, il peut continuer sa route par la suite avec l'effet du soleil. Gonfler un ballon après le coucher du soleil ne peut se faire qu'avec une source de chaleur autre que celle apportée par le soleil. Un ballon solaire en fin de vol, chute après le coucher du soleil et se pose au sol en douceur: car il n'a plus de moteur solaire ! Le ballon solaire va très loin, car il n'éclate pas en vol, contrairement au ballon hélium. C'est la raison pour laquelle il faut lui adjoindre un dispositif comme le coupe fil ou la soupape pour l'obliger à se poser où on le souhaite de préférence. L'enveloppe flasque fait office de parachute très efficace.

L'enveloppe est très fragile, elle ne fait que 20 microns d'épaisseur. Les manipulations à la main et l'environnement comme les arbres peuvent perforer le plastique si on ne prend pas des précautions élémentaires. Un savoir faire est nécessaire dans le maniement du plastique surtout en utilisation en ballon captif. Les rayons UV endommagent l'enveloppe qui se perfore en haute altitude. Ou alors il s'agit de micrométéorites, on ne peut pas dire encore quelle est la raison exacte de ces perforations ! voir photos supplémentaires.

des quantités de perforations

parfaitement circulaires ! Pourquoi ?

des quantités de perforations

parfaitement circulaires ! Pourquoi ?

Un vent violent gène fortement le gonflage car il déforme l'enveloppe et emporte la chaleur par convection. Dans ce cas, annulation du décollage ou se placer à l'abri du vent !

Il faut respecter une procédure de gonflage en contrôlant la température interne du ballon et surtout son volume. Je recommande un gonflage "à bloc" avec l'aide d'une turbine de 200 m3 minimum pour un ballon de 4 mètres.

Durée d'un gonflage environ 20 minutes maximum, suivant le débit de la turbine avec des interruptions.

t = ( volume final . 60' ) / 200 = ( 33 . 60 ) / 200 = 10 minutes

Il n'est pas utile de chauffer l'air avec une turbine chauffante, le soleil assure le chauffage pendant la durée du gonflage. Et un peu à la fois le ballon se dresse à la verticale et il tire vers la haut. Il faut le retenir jusqu'à la fin du gonflage optimum.

Tous mes ballons sont basés sur un modèle sphérique, car le maximum de volume est atteint pour une dimension donnée. Malgré tout, il y a un coefficient de remplissage, car l'enveloppe n'est pas toujours sphérique : elle n'est pas assez remplie d'air. Dans ce cas, la poussée d'Archimède est moindre ! De même la poussée diminue si la température interne n'est pas suffisante par la faute d'une trop grande convection. Cela se traduit par une vitesse de montée plus faible, et parfois une chute après le décollage. Ce qui n'est pas souhaitable.

Schéma type d'un décollage de ballon solaire sous léger vent :

Le ballon solaire décolle car il est chaud puis chute car il ne monte pas encore à la même vitesse que le vent, il se refroidit par convection. Ensuite il monte régulièrement en régime solaire à la même vitesse que le vent, plus de convection. Il faut tenir compte de ce phénomène propre au ballon solaire surtout si la charge utile est au maximum de masse ( par exemple : 1,8 kg ). La nacelle risque de toucher le sol à une certaine distance du point de lâcher. Il faut accompagner le ballon à pied et surveiller cette éventualité . Voir le schéma ci-dessous.

L'évolution en ballon captif ne peut s'effectuer qu'avec un vent très faible ou mieux sans aucun vent, sinon on s'expose à des dégâts sur l'enveloppe ou la perte du ballon par rupture de la ficelle ( 50 kg minimum ) ou déchirure de la cheminée à la base. Il est pratiquement impossible de tenir un ballon captif par vent très fort, ce genre de manipulation ne présente pas d'intérêt sauf peut-être sportif ou ludique ! Mais autant pratiquer le cerf-volant dans ce cas ! Des gros dégâts sont à prévoir et des réparations !

Applications possibles des ballons solaires ou hélium :

En ballon captif :

étude de la physique du ballon, photographie aérienne, expériences à proximité du sol comme des mesures de pollution au dessus des villes à 100 mètres d'altitude au maximum.

par exemple : le Projet POLLUX ( pollution + X ) avec des mesures sur les inversions de température dans les basses couches atmosphériques...

détecteur de gaz CO2

détecteur de gaz CO2

En vol libre :

par exemple :

le Projet GLOBAL tester la navigation ou

le Projet HYPER mettre au point les antennes, liaisons VHF, UHF et SHF optimisées et améliorées.

projet HYPER

il faut respecter des règles de sécurité car l'espace est "partagé" avec d'autres utilisateurs qui se signalent en vol :

c'est à dire le CAHIER DES CHARGES DES BALLONS-SONDES LACHES PAR DES RADIO AMATEURS.

Ce cahier des charges sera disponible sur demande en téléchargement.

Le vol libre ( VL ) peut s'effectuer uniquement si des critères bien précis sont respectés:

à commencer par LES REGLES et L' ETHIQUE de l' AEROSTATION.

Par souci d'efficacité : tous les points importants concernant ces règles sont repérés par des codes.

Une documentation complète sera produite pour chaque point répertorié ci-dessous. ( Voir documents joints PDF ).

VL1---la vitesse de montée doit prendre une valeur de l'ordre de 5 m/s avec une charge légère conforme aux cahiers des charges en vigueur ( nacelle de masse < 2,5 kg... ). C'est la valeur de référence pour un ballon hélium de 1200 grammes. |

| VL2---Il faut impérativement situer la position en temps réel du ballon avec un GPS embarqué valable au dessus de 18 km. |

| VL3BS---La trajectoire peut se contrôler à distance : utilisation d'une soupape télécommandée par exemple. |

| VL3BH---Pour les ballons gonflés à l'hélium, contrôle par éclatement provoqué ou le largage de l'enveloppe. Largage de lest possible : eau antigel. Utilisation d'une soupape télécommandée. |

| VL4---La prévision de la trajectoire par l'étude des vents est indispensable pour chaque vol. Annonce du point de chute probable. |

| VL5---La chute est située dans une zone sécurisée, déterminée à l'avance sinon le vol est annulé. Chutes en mer, villes, usines... |

| VL6---A tout moment du vol, il y a une comparaison entre les trajectoires : la trajectoire théorique et la trajectoire réelle données par le GPS. C'est la navigation exactement comme dans la cas de la montgolfière pilotée avec une descente contrôlée en douceur et à faible vitesse. |

étude du vol, trajectoire, expériences embarquées, récupération certaine de la charge utile et des expériences embarquées. Analyse du vol et des données récupérées par radio.

Avantages du ballon solaire BS par rapport au ballon à l'hélium :

Par rapport au lâcher d'un ballon-sonde en latex, le ballon solaire offre une plus grande étendue de recherches scientifiques en plus de son coût très modique ( pas d'hélium à fournir, pas de détendeur, pas de bouteilles lourdes à transporter... ). Connaissance de la physique du ballon solaire, en captif et en vol. Connaissance physique de l'atmosphère et en particulier des vents et de la météo. Tous les aspects dynamiques de l'atmosphère sont étudiés avec les vents, il ne suffit pas seulement de mesurer la pression et la température pendant le vol. Le contrôle de la trajectoire par GPS avec une navigation télécommandée en temps réel est également une possibilité fabuleuse que ne peut pas offrir le ballon-sonde météo classique. Soupape au sommet. L'objectif primordial est de garantir le maximum de sécurité pendant le vol et à sa chute.

Avantages du ballon hélium BH par rapport au ballon solaire :

Pas de fabrication de l'enveloppe à prévoir, l'enveloppe tient dans une petite boîte en carton. La vitesse de montée atteint facilement les 5 m/s recommandés si le volume de gonflage est bien conforme aux calculs. L'utilisation est possible si le vent est relativement fort, on peut même faire le gonflage sous abri, par exemple dans un hangar fermé ou sous des bâches. Pas besoin de soleil au décollage, on peut lancer un ballon les jours de pluie par mauvais temps, neige ou autres conditions climatiques. Proscrire cependant les vols sous orage sauf étude spéciale des orages ! Mais la foudre peut perturber une nacelle ! Voir ci-dessous.

Risque pour l'équipe au sol au lâcher et en cours de récupération, et risque de foudroiement de la nacelle et de ses composants.

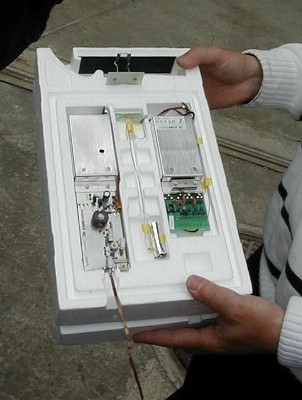

Ci-dessous : nacelle avant et après avoir reçu la foudre !

|

|

Avant Après

Voir les pages suivantes : concepts avec les ballons gonflés à l'hélium.

Contacts :